Alizée Collin

Digitale Medien – ein Begriff, dem man zunehmend begegnet, auch im pädagogischen Umfeld. Insbesondere durch den Einfluss von Künstlicher Intelligenz und sozialen Netzwerken rückt das Thema immer stärker in den Fokus.

Doch wie kann es sein, dass digitale Medien einerseits so hilfreich und gleichzeitig so störend wirken – gerade für junge Menschen in ihrer Entwicklungsphase? Und wie lässt sich als Lehrkraft der Nutzen digitaler Medien sinnvoll in den Unterricht integrieren?

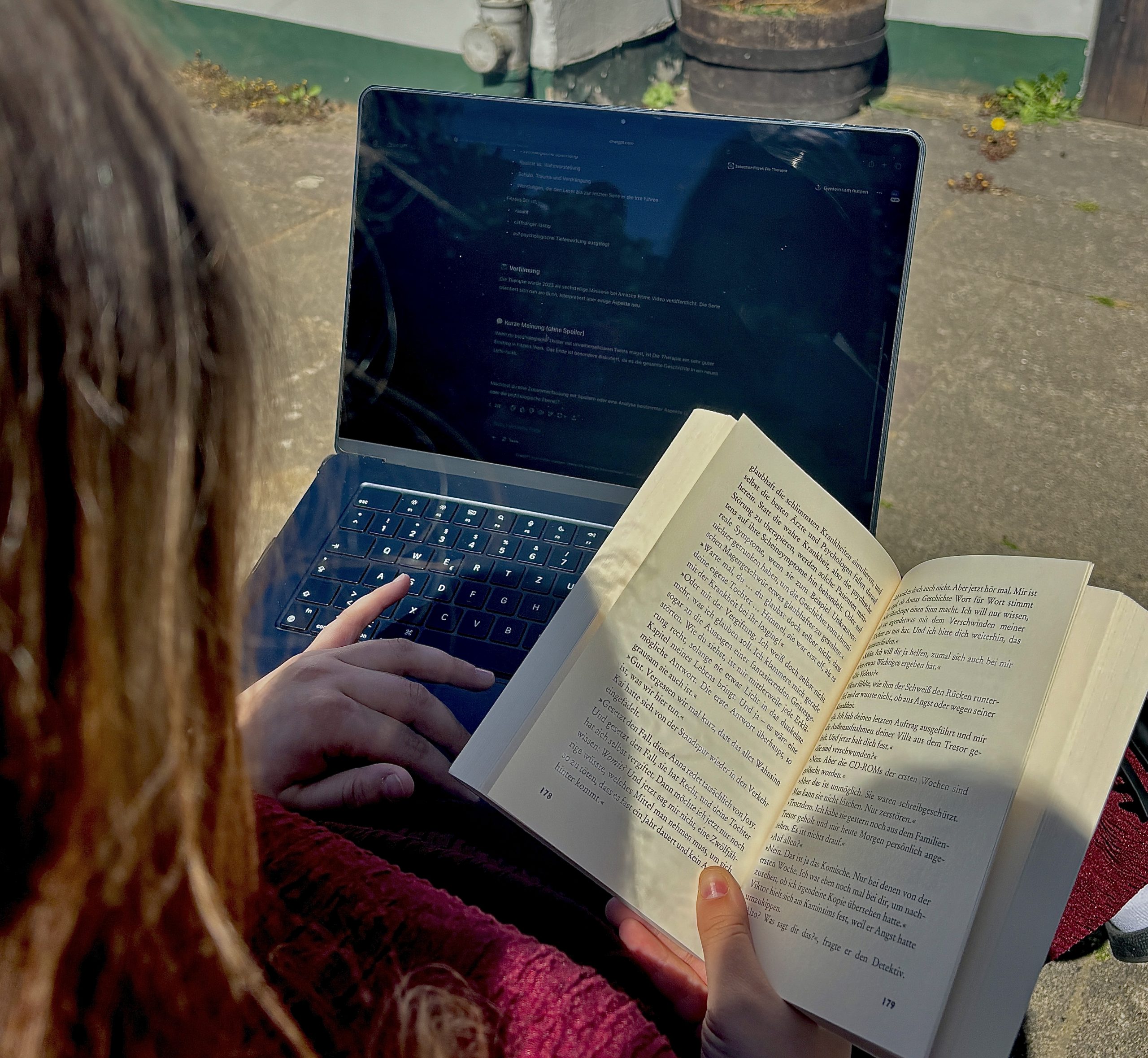

Mit meinem Bild möchte ich genau diesen Zwiespalt hinterfragen. Abgebildet ist eine Person, die zwar ein Buch vor sich liegen hat, sich aber lieber mit ChatGPT darüber austauscht – anstatt, wie früher üblich, den Text zunächst zu lesen, zusätzliche Informationen zu recherchieren oder das Gespräch mit anderen zu suchen.

Heute ist es nicht mehr zwingend notwendig, einen Text vollständig gelesen zu haben, um über ihn sprechen zu können. Wenige Suchanfragen über Google oder ChatGPT reichen oft aus, um sich das nötige Wissen anzueignen. Doch genau das birgt Risiken: Menschen werden ungenauer, leichtgläubiger und verlieren zunehmend die Fähigkeit, sich Inhalte eigenständig zu erarbeiten.

Dennoch sollten digitale Medien nicht grundsätzlich negativ bewertet werden. Besonders im pädagogischen Kontext können sie Lernprozesse fördern – etwa durch digitale Lernspiele, gezielte Recherchen mithilfe von KI oder das Filtern relevanter Informationen, wie bei automatischen Textzusammenfassungen.

Gerade für Lehrkräfte ist es herausfordernd, die Balance zwischen sinnvollem Einsatz und möglichem Missbrauch digitaler Hilfsmittel zu finden. Dennoch wird es immer wichtiger, tragfähige Konzepte zu entwickeln, um digitale Medien sinnvoll in den Unterricht zu integrieren.

Ein zentrales Problem stellt die übermäßige Nutzung digitaler Hilfsmittel dar. Schüler:innen erstellen mit ihrer Hilfe Referate, Präsentationen und manchmal sogar Klausurlösungen. Oft zeigt sich dabei ein Muster: Es wird blind auf digitale Quellen vertraut, ohne diese zu hinterfragen, zu prüfen oder eigenes Wissen einzubringen. Wird das Lösen von Aufgaben regelmäßig an KI-Programme ausgelagert, sinkt die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten – das Behalten fällt schwerer.

Wie kann man als Lehrkraft dem entgegenwirken? Wie lässt sich das Interesse an digitalen Medien aufgreifen und sinnvoll in den Unterricht einfließen lassen?

Ein erster Schritt könnte darin bestehen, Medienkompetenz gezielt zu fördern. Plattformen wie „Internet-ABC“ oder das selbstständige Erstellen digitaler Inhalte (Podcasts, Videos, Bilder etc.) bieten hier gute Ansätze. Besonders das eigene Produzieren digitaler Medien hilft, den Entstehungsprozess besser zu verstehen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie Medien funktionieren und welche Mechanismen dahinterstehen.

Hat man eine solide Grundlage und ein grundlegendes Verständnis für digitale Medien geschaffen, lässt sich auch der Unterricht daran ausrichten. Aufgaben könnten kombiniert und KI-gestützte Inhalte gezielt integriert werden – zum Beispiel durch das bewusste Erstellen von Antworten mit ChatGPT, die anschließend im Klassenverband diskutiert und überarbeitet werden.

Auch der Einsatz von Videos, Spielen oder Kurzformaten wie Reels, TikToks oder Shorts kann helfen, Inhalte zeitgemäß zu vermitteln. Klassische Medien wie Bücher, lineares Fernsehen oder Tageszeitungen wirken auf viele Schüler:innen hingegen oft veraltet. Wird im Unterricht überwiegend auf diese Formate zurückgegriffen, kann das Interesse schnell schwinden.

Deshalb sollte der Versuch unternommen werden, aktuelle mediale Formate stärker einzubinden. So lässt sich das Interesse der Lernenden aufrechterhalten, da die Inhalte näher an ihrer Lebensrealität liegen. Ein Wandel hin zu modernen Medienformen ist daher notwendig.

Zum Thema „Klausuren und KI“ habe ich bisher noch keine überzeugenden Ansätze entwickeln können. Ein möglicher Vorschlag wäre, die Vorbereitung auf Klassenarbeiten mithilfe digitaler Medien im Klassenverband zu gestalten. Tools wie „Kahoot“ könnten dabei interaktive Elemente einbringen und zugleich den Raum bieten, dass Schüler:innen selbst digitale Inhalte entwerfen und vorstellen. Dennoch halte ich den Einsatz solcher Medien direkt in Klausuren für wenig sinnvoll.

Abschließend lässt sich sagen: Die „Zweischneidigkeit digitaler Medien“ ist aus meiner Sicht Realität. Ich erlebe die Vor- und Nachteile selbst tagtäglich. In meiner zukünftigen Rolle als Lehrkraft möchte ich kreative Wege finden, diese Werkzeuge sinnvoll in den Unterricht zu integrieren. Digitale Medien bieten ein enormes Potenzial – viele ihrer Möglichkeiten sind bislang kaum ausgeschöpft.

Und vielleicht wäre es hin und wieder auch einfach gut, das Smartphone beiseitezulegen und den Moment bewusst zu erleben. Das täte vermutlich uns allen gut.